Jewel : la France et l’Allemagne lancent la première alerte spatiale européenne.

Le 15 octobre 2025, à Paris, Catherine Vautrin et Boris Pistorius ont signé bien plus qu’un accord bilatéral : ils ont posé les bases d’un futur pilier stratégique pour l’Europe. Baptisée Jewel (Joint Early Warning for a European Lookout), cette initiative franco-allemande vise à bâtir la première capacité européenne d’alerte avancée, capable de détecter les menaces balistiques et hypersoniques à partir de l’espace. Un projet structurant, à la fois technologique et géopolitique.

Lire aussi :

- La France dévoile un satellite de défense si précis qu’il peut repérer une vis à 36 000 km

- La Chine construit le plus grand cristal laser du monde pour détruire des satellites depuis le sol

Jewel, un signal fort pour la défense du ciel européen

Sur le papier, Jewel ressemble à une lettre d’intention de plus. Dans les faits, il s’agit d’un changement de paradigme. Depuis toujours, la détection des tirs de missiles et la capacité de réaction rapide ont reposé sur des systèmes américains : satellites SBIRS, constellation Overhead Persistent Infrared (OPIR), radars au sol intégrés à NORAD et au commandement STRATCOM. L’Europe, elle, restait en retrait, dépendante, sans outil propre de surveillance globale.

Avec Jewel, la France et l’Allemagne prennent l’initiative, en créant un embryon de système spatial d’alerte avancée, interopérable avec l’OTAN mais conçu sur des bases européennes. C’est un choix d’autonomie, un geste politique, mais aussi une nécessité opérationnelle : face à la prolifération des missiles hypersoniques russes (Kinzhal, Avangard) ou chinois (DF-ZF), le Vieux Continent ne peut plus se contenter de recevoir l’information.

Une capacité stratégique bâtie pour durer

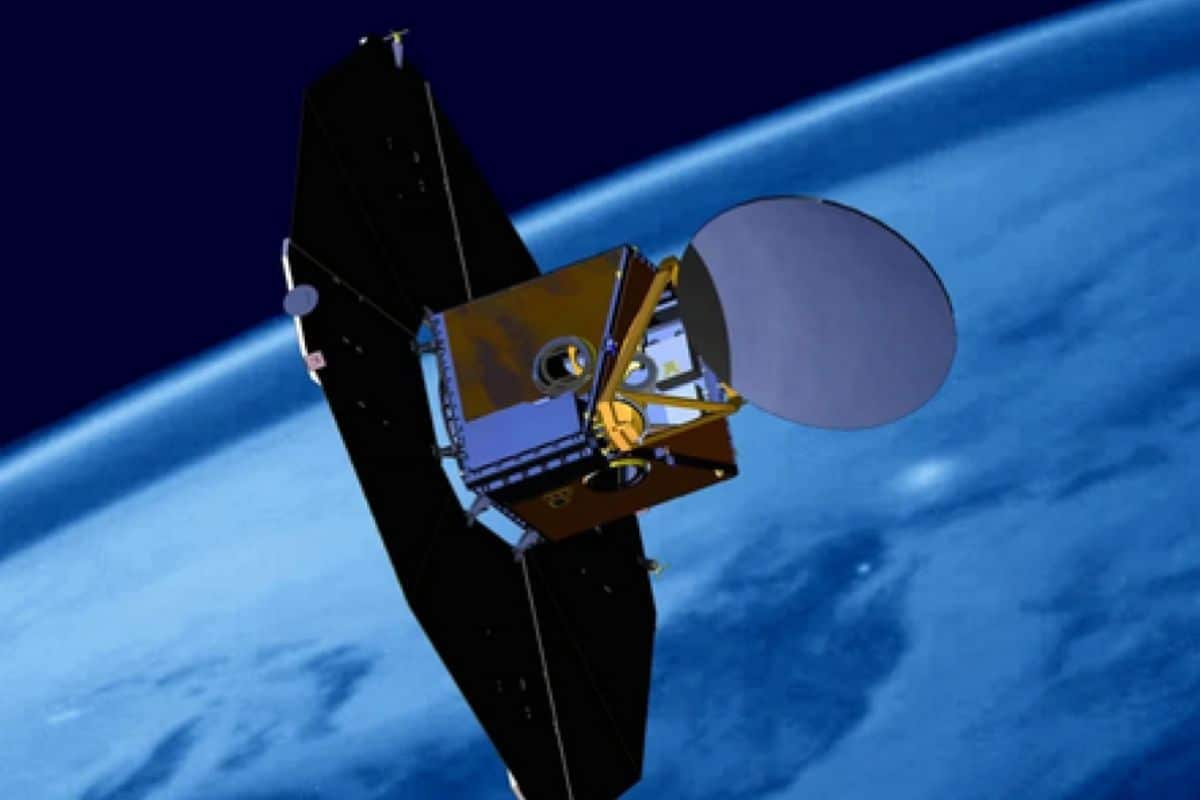

Le cœur du projet repose sur une double constellation de satellites géostationnaires (un segment français, un segment allemand) capables de détecter le rayonnement infrarouge des lancements de missiles. Ces satellites suivront la trajectoire des engins, croiseront les données avec des radars terrestres, et transmettront l’alerte en temps réel aux centres de commandement européens.

C’est l’architecture du système « Odin’s Eye », financé en partie par le Fonds européen de défense, qui servira de squelette à Jewel. Une interface commune est prévue pour relier les capteurs nationaux, harmoniser les protocoles d’alerte et préparer l’accueil d’autres membres européens. L’objectif annoncé : une capacité opérationnelle d’ici 2030.

Une alerte qui ne se limite pas à l’espace

Jewel ne se limite pas à l’orbite. Pour garantir une alerte efficace, il faut des capteurs complémentaires : radars au sol, systèmes infrarouges, stations en haute altitude. Cette alerte « multi-couches » permettra de détecter des menaces de plus en plus furtives, comme les planeurs hypersoniques, capables de changer de trajectoire à très haute vitesse.

Le maillon central sera un système de commandement et de contrôle (C2) capable de traiter les données en temps réel, d’émettre une alerte en quelques secondes, et de coordonner les contre-mesures, comme l’activation des missiles Aster 30 B1NT ou des systèmes THAAD et Patriot.

Vers une intégration avec l’OTAN… mais pas une soumission

Jewel n’a rien d’un projet isolé : il s’intègre dans la défense aérienne et antimissile de l’Alliance atlantique. La nouveauté, c’est que ce sont les Européens et non plus uniquement les Américains qui prennent les commandes. En cela, le projet est parfaitement complémentaire, mais incarne une volonté de souveraineté capacitaire : savoir détecter, alerter, et agir, sans dépendre de l’aval de Washington.

Les promoteurs de Jewel espèrent rallier d’autres partenaires européens. L’Italie, la Pologne ou l’Espagne pourraient rejoindre le programme pour élargir le réseau et répartir les investissements. L’objectif à terme : un bouclier d’alerte européen couvrant l’ensemble du continent, capable de détecter tout tir hostile, du Caucase à la mer du Nord.

Une réponse à la montée des menaces hypersoniques

La menace n’est plus théorique. Depuis 2022, la Russie a utilisé plusieurs missiles hypersoniques Kinzhal en Ukraine. La Chine teste régulièrement ses systèmes DF-17, pendant que les États-Unis finalisent leur propre triade hypersonique (ARRW, CPS, HAWC). En clair : l’ère du missile lent est révolue.

Face à ces engins qui filent à plus de Mach 5 en changeant de cap, seule une alerte rapide et fiable permet une réaction viable. La France envoie ici un message clair : elle ne se contentera plus de subir. Avec Jewel, elle veut pouvoir détecter, anticiper, et décider, à égalité avec les grandes puissances.

Un tournant stratégique franco-allemand

On avait connu le SCAF (avion de combat du futur), le MGCS (char du futur), voici maintenant Jewel : la troisième grande coopération structurante franco-allemande en matière de défense. Mais là où les autres projets peinent à avancer, Jewel semble lancé sur des rails politiques solides. L’urgence technologique, le contexte géopolitique, et les synergies industrielles pourraient permettre à ce programme d’aller vite… et loin.

Catherine Vautrin ne s’y est pas trompée : « Ce que nous posons aujourd’hui, c’est la première pierre d’une Europe capable de surveiller son ciel sans aide extérieure. » Un horizon encore lointain, mais qui commence ici, avec un satellite franco-allemand qui guettera les cieux. Et peut-être, un jour, les protégera.

Source : Ministère des Armées

Image : ©OHB System AG