Électronique sans contact, quand la lumière contrôle les semi-conducteurs ultraminces.

Quand on parle de vitesse dans les circuits électroniques, on pense souvent aux gigahertz des processeurs modernes. Sauf que là, on vient de franchir un tout autre palier. Une équipe allemande a réussi à contrôler des matériaux semi-conducteurs de quelques atomes d’épaisseur en utilisant non pas des fils, mais de la lumière dans le domaine térahertz.

Résultat : des commutations en moins d’une picoseconde soit 0,000 000 000 001 seconde !

Lire aussi :

- Ce géant de l’armement français prend les choses en main pour son pays et lui permet de rattraper son retard dans le laser à cascade quantique

- La France veut devenir une des armées les plus modernes du monde en 2027 avec cet ambitieux programme de robotisation

Le MoS₂, cette fine couche qui change tout

On n’utilise pas ici la lumière visible. Il s’agit de rayonnements électromagnétiques situés entre l’infrarouge et les micro-ondes, capables de générer des champs électriques verticaux de plusieurs millions de volts par centimètre. Le tout, sans le moindre contact physique. Un peu comme si vous pouviez appuyer sur un interrupteur avec une onde sonore à distance, sauf que c’est un million de fois plus rapide.

Le matériau testé s’appelle disulfure de molybdène, ou MoS₂. Un classique dans la catégorie des semi-conducteurs bidimensionnels. Il est à la fois assez stable pour être manipulé et assez réactif pour interagir avec la lumière.

Quand une impulsion térahertz frappe ce matériau, ses propriétés électroniques et optiques changent. Comment le sait-on ? Grâce à un phénomène connu depuis un siècle : le décalage de Stark. Ce dernier décrit comment les niveaux d’énergie des électrons peuvent être modifiés par un champ électrique. C’est un peu comme si la lumière reconfigurait l’intérieur du matériau en temps réel, sans avoir besoin d’électrodes ou de circuits imprimés.

Nanoantennes : le piège à lumière ultrarapide

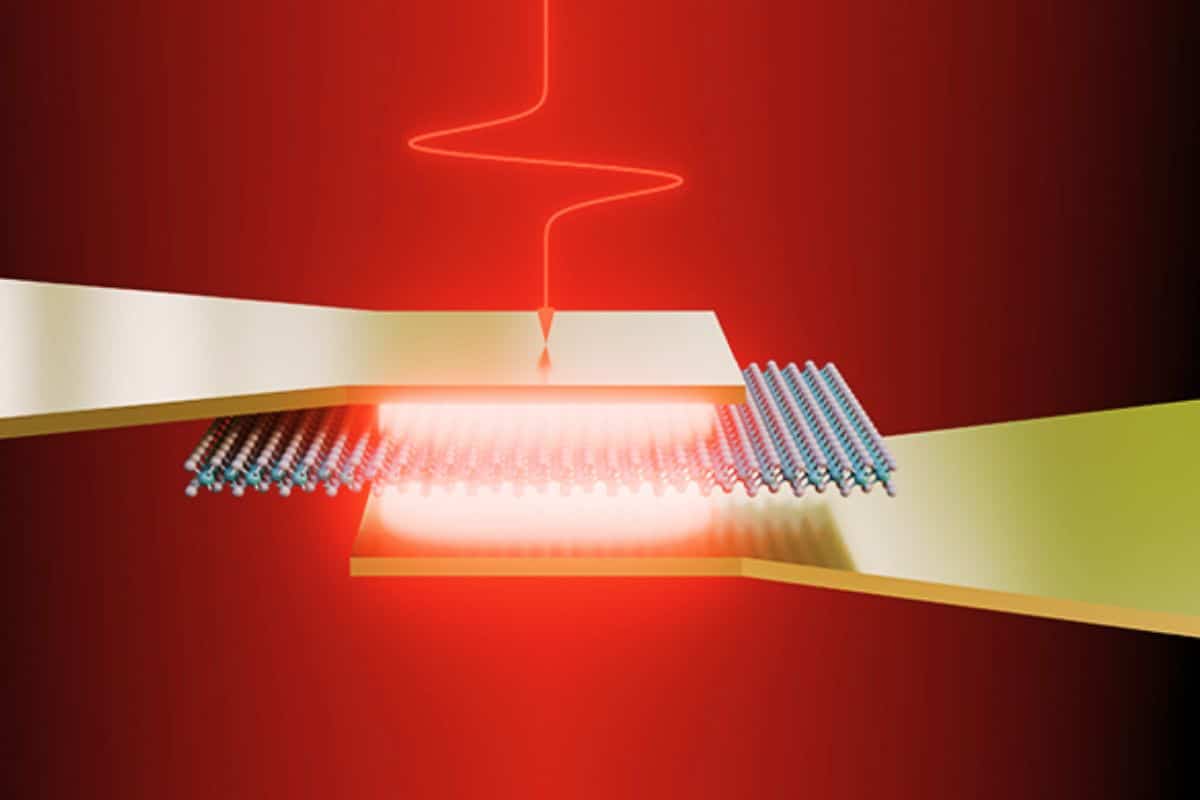

Pour que tout cela fonctionne, il faut capter la lumière et la transformer. C’est là qu’interviennent les nanoantennes, des structures tridimensionnelles minuscules qui concentrent l’onde térahertz et la convertissent en champ électrique vertical dans le matériau.

Ces champs atteignent des intensités telles que le comportement des électrons dans le semi-conducteur est immédiatement modifié, et ce de façon cohérente et reproductible. En clair, on n’est pas dans un effet aléatoire ou éphémère, mais dans un pilotage maîtrisé du matériau à la vitesse de la lumière.

Oublier les fils, penser en impulsions

Dans l’électronique traditionnelle, pour faire basculer un transistor, on applique une tension à l’aide de fils et de circuits. Cela prend du temps, de l’énergie et cela impose des limites de miniaturisation.

Ici, plus besoin de contact. Les impulsions lumineuses font tout le travail à distance. Ce changement de paradigme ouvre des pistes très concrètes : circuits plus petits, plus rapides, moins énergivores. On pourrait même envisager des composants optiques capables de remplacer certains circuits actuels dans les téléphones ou les ordinateurs.

Et pour ceux qui travaillent sur l’informatique quantique, c’est aussi une aubaine. Ces matériaux bidimensionnels réagissant à la lumière pourraient servir de qubits optiques, contrôlables sans chaleur parasite ni composants encombrants.

Des perspectives industrielles à très haute fréquence

L’intérêt, ce n’est pas uniquement de briller en colloque de physique. L’approche décrite par l’équipe de Bielefeld pourrait s’intégrer dans les technologies existantes, notamment dans les chaînes de production de semi-conducteurs.

Il ne s’agit pas d’une technologie ésotérique réservée à quelques laboratoires. Ces impulsions térahertz peuvent être produites par des lasers compacts, et les matériaux comme le MoS₂ sont déjà utilisés dans des recherches appliquées pour l’affichage flexible, les capteurs photovoltaïques ou les biocapteurs.

Si ce travail ne signe pas la fin de l’électronique classique, du moins pas encore. Il indique en revanche que les limites physiques imposées par les matériaux traditionnels (comme le silicium) sont en train d’être contournées par la lumière.

Un enjeu géopolitique majeur pour une Europe à la traîne

Derrière cette avancée scientifique, c’est un bras de fer économique et stratégique qui se profile. Le marché mondial des semi-conducteurs a atteint plus de 500 milliards d’euros en 2023, et il devrait franchir la barre des 1 000 milliards d’euros d’ici 2030, selon les projections de la Semiconductor Industry Association. Actuellement, l’Asie concentre près de 80 % de la production mondiale, avec Taïwan en tête grâce à TSMC, suivi de la Corée du Sud et de la Chine qui investit massivement pour s’affranchir des technologies américaines. Les États-Unis, eux, conservent leur avance sur la conception des puces, tout en réinvestissant lourdement dans la production avec des plans de relocalisation de l’ordre de 50 milliards de dollars via le CHIPS Act.

L’Europe, quant à elle, pèse à peine 9 % de la production mondiale, un chiffre dramatiquement bas pour un continent qui dépend désormais massivement des chaînes d’approvisionnement extérieures pour ses voitures, ses satellites ou ses équipements médicaux. Le plan « EU Chips Act », doté de 43 milliards d’euros, reste modeste face aux investissements asiatiques. Dans ce contexte, l’innovation venue de Bielefeld prend une valeur particulière. Contrôler un semi-conducteur par lumière, sans fil, et à des vitesses ultrarapides, ce n’est pas seulement une prouesse académique, c’est une carte à jouer dans la reconquête technologique du continent.

Si cette technologie passe avec succès l’épreuve de l’industrialisation, elle pourrait permettre à l’Europe de sauter une génération, en évitant le rattrapage du retard accumulé dans le silicium pour mieux s’imposer dans les futurs composants optoélectroniques. En résumé : une percée allemande, dans un domaine où l’Europe n’a plus vraiment le luxe d’être spectatrice.

Source : https://aktuell.uni-bielefeld.de/2025/07/24/terahertz-light-controls-atomically-thin-semiconductors/

Image : © Bielefeld University